コーディングエージェントに形態素解析器は書けるのか。Claude Codeと二人三脚で奮闘した記録

Claude Codeの練習のため,ある程度実践的,かつ手頃な規模のプロジェクトとして,JanomeをRustで書き直す&PythonバインディングでJanome互換のAPIを実装する,ということをやってみました。結論から言うと,失敗に終わった(後述)のですが,振り返りと供養を兼ねて,ひとつの奮闘の記録を残しておこうと思います。

成果物のコードはGitHubにパブリックアーカイブで公開しています。

runome - A drop-in replacement for Janome with the same interface

最初の試み: バイブコーディング

(そもそもバイブコーディングとは何かはさておき,)最初は,バイブコーディングってこんな感じか?と想像しながら,Janomeのリポジトリを読ませて,『このファイルとこのクラスとこのテストをRustで書き直して』というものすごく雑な指示を出しながら,雑に移植させてみました。この方法は見事に失敗しました。雰囲気それっぽいコードは吐くのですが,そもそも動かないか,動くけどどうしようもないアウトプットを出すかのどちらかでした。

2回目の試み: ペアプログラミング

バイブコーディングは完敗したので,今度は,もっと丁寧に,ペアプロのような形でやることにしました。流れはこんな感じです。

CLAUDE.md に,プロジェクトの目的,開発するときの注意点,実装方針をできるだけ詳しく書く

- コードを変更する時は,linterを通すこと,テストを通すこと,といったごく基本的なことも書く(このくらい基礎的な注意事項を書かないと,全然セルフチェックされないコードが出力される)

- 指示されたタスクを分解して,できるだけ小さなステップを踏むよう意識させる(ステップごとに人間の承認を求めるようになる)

- デバッグ目的以外で

println!()をコードに入れないようにする(こう書かないとprintln!()だらけのコードが出力される) - 以前コミットしたコードを再利用することを意識させる(こう書かないと,すでに存在する構造体やメソッドを使わずに新しいものを作ろうとする)

プチストレスを感じる都度,

CLAUDE.mdを充実させていくと,だんだんイラッとすることが減っていきました。何か実装に取り掛かる前に,必ずClaude Code自身にDesign Docを書かせて,マークダウンで出力させて,ファイルに保存しておく

"Think how to implement Rust counterpart of xxx.py in Janome" のようなプロンプトで詳細設計を考えさせて, yyy.md というファイルに保存させるだけです。最初から思った通りの設計はなかなか出てこないので,plan modeを使って何度か壁打ちして,最終的なデザインを保存します。これには3つの意味があり,ひとつは,Claude Code自身にコンテキストを自主学習させること,ふたつめは,Claude Codeのメモリーを私の脳内のイメージと同期させること,みっつめは,セッションが終わった後でも,次のセッションを続きから再開できるようにすることです。

「Design Docを書かせる」という作業は,想像以上にうまくいき,毎回心の中で賛辞を送ってました。Claude Codeが書いた(人間の修正なしの)Design Docへのリンクを下に貼っておきます。形態素解析という比較的ニッチな領域に対する知識とドキュメンテーション能力の高さは,筆者が下手に力説するよりも,実際に見てみてください。なお,これがうまくいった要因のひとつは,人間側が実装の順番とスコープを適切に与えたことだと思います。(たぶん世界で一番Janomeの設計と実装とその欠点に詳しいであろう人間がそれなりに考えて指示を出してるから,それはそのはず。)

- planning/dict_builder_implementation_plan.md

- planning/dict_loader_implementation_plan.md

- planning/ram_dictionary_implementation_plan.md

- planning/system_dictionary_implementation_plan.md

- planning/lattice_implementation_plan.md

- planning/tokenizer_implementation_plan.md

- planning/user_dictionary_implementation_plan.md

- planning/charfilter_implementation_plan.md

- planning/tokenfilter_implementation_plan.md

- planning/analyzer_implementation_plan.md

- planning/python_binding_implementation_plan.md

- planning/python_bindings_analyzer_plan.md

Design Docに従ってClaude Codeにコードを書いてもらう

実装の段階では,「こう変更していいか?」というClaude Codeの提案をざっくり確認して承認を繰り返すのみでした。途中からはEnterキーを押すのも面倒になって,auto-accept edits on モードで,Enterキーすら押さずにコードができていくのを眺めてました。とはいえ,全面的に信用していたわけではなく,流れていく出力を見ながら,変なことしてそうだったらEscapeを押して止めていたので,実装させながら人間は別のタスクをやる,というような,完全自動化の域には到達できませんでした。(ごく単純なタスクならそれでもいいけど,そこまで単純ならIDEとCopilotの補完でいいんじゃないかと思う。)

完成!!と思ったら違った

Design Docとコードの生成は,一部のエッジケースを除き,思っていたよりもスムーズに進み,Pythonバインディングを被せてJanomeと同じテストスートが全てパスすることを確認した時点で,私のテンションは上がっていました。

「Janomeと100%互換APIを完備していて速いやつ」が数日でできてしまったのでは?と。

が,そのあと,ベンチマークスクリプト(これもClaude Codeに書いてもらった)を流すと,想定外の不備が発覚。

Pure PythonのJanomeより遅い。

まじか。いくら元のJanomeのコードがいけてなかったとしてても,Pythonの実装をRustで書き直して遅くなることある?と思いましたが,実際に1.5倍遅くなってました。Pythonバインディングのオーバーヘッドを疑いましたが,測定するとやはりRustの部分が遅い。

生成されたコードは一応Rustっぽい雰囲気にはなっているので,言語が持つパフォーマンスが引き出せなかった原因は,いくらコードを見ても私のRust力では特定はできなかったですが,

- Janomeのコードを忠実にRustに移植するように指示を出していたので,Rustの特性を活かせていない

- Janomeのアルゴリズムが構造的に最適ではなく,Rustに移植したところでパフォーマンスは上がらない

のいずれかまたは両方だと推測しています。

プロファイリングと高速化を試みる

flamegraph-rsでフレームグラフを作成してプロファイリングを行い,実行に時間がかかっているメソッドを特定しました。時間がかかる部分は,Janomeとまったく同じで,表層形から形態素IDを引く辞書引きの部分と,ビタビアルゴリズムで最小コストパスを計算しながらラティス構造を構築する部分でした。移植したコードはオリジナルコードのアルゴリズムを再現しているので,ボトルネックとなっている箇所については納得感があります。

遅いメソッドが特定できたので,Claude Codeに,遅いメソッドの実装上のボトルネックを特定して,高速化するよう指示を出しました。数分程度で,計算経過のキャッシュ,オブジェクトのプーリング,CPUキャッシュラインを意識したアラインメント,などなどありとあらゆる最適化のテクニックが提案されたので,とりあえず片っ端から全部試してみました。

...が,全然速くならない。効果なし,または局所的には最適化されてるかもだけどend-to-endのレイテンシはむしろ悪化してる,というのが繰り返され,匙を投げました。おそらく,小手先の最適化ではどうにもならない,構造的な問題があるのだと思います。コーディングエージェントを使おうが最適化はやはりむずかしい。

唯一効いたのは,Lattice構造のノードのデータ構造の変更(コンパクト化)でした。これで,Janomeより1.5倍遅いところから,同程度に遅い,ところまで改善されました。とはいえPythonだけで書かれたライブラリと同じパフォーマンスになったところでなんの自慢にもならない。

コーディングエージェントはドメインを「理解」しているのか

Claude Codeと対話したり,Design Docを書かせたりしていると,当初はコーディングエージェントは「日本語」と「日本語の形態素解析」という概念やドメインを完璧に理解しているように見えていました。ですが,深くつきあっていくと,結局それは錯覚なんだなと思い直すことが多々でてきました。たとえば,「すもももももももものうち」という文字列は「すもも/も/もも/も/もも/の/うち」と分割するのが正しい,と,日本語を理解する人なら,形態素解析という難しい技術用語を知らなくても,直感的に「わかる」はずですが,Claude Codeにはそういう日本語のコモンセンスはない。

分割を間違えて「すもも/も/も/もも/も/もの/うち」と分割してしまいテストが落ちているのを指摘しても,「こういう分割もあり得るから,機能的には正しい」と主張し続けます。

> The

)

デバッグを断固拒否する頑固さに消耗しながら自分で調べていくと,このバグの原因は,辞書構築時に仕込まれていたものでした。Claude Codeはひとつの表層形に対して複数の形態素があることを理解せず(これも「理解しているようで理解していない」の一例),ひとつの表層形に対して,常にMeCab IPADIC中の最初に出現する形態素エントリーだけを返すような辞書になっていたからでした。このへんは,数時間の人力デバッグでやっと気づきました。ちなみに,ひとつの表層形には複数の形態素がマッピングされうるよ,とひとこと指摘すると,「あ!そうですね!直します!!」とあっさり修正されたのはさすがではあります。

こういった「コンテキストを完璧に理解しているように見えてやっぱり理解していない」というもやもやを,どう端的に表現したらいいのか考えていて,こんなことをつぶやいてました(与太話1)。

https://bsky.app/profile/mocobeta.dev/post/3ltz5mklgnc2u

コーディングエージェントが書いたOSSの著作権とライセンス

コーディングエージェントが書いたコードの著作権やライセンスについては,オープンソースコミュニティでの慣習も合意も確立されていません。QEMUプロジェクトがAI生成のコードのコントリビューションを一時的に禁止したというのが大きな話題になりましたが,大部分をAIが書いたパッチの貢献をどう扱ったらいいのか,コーディングAI導入積極推進派以外は,対応に苦慮している状態だと思います。runomeに関して言えば,オリジナルのJanomeのコードの著作権は@mocobetaに帰属し,ライセンスはALv2で公開されているので,考え方によっては,同じようにALv2で公開してしまってもいいのかもしれませんが,ライセンスはつけずに,以下のCopyright noticeをREADMEに書いておくことにしました。

The entire codebase is (almost) written by Claude Code, prompted by @mocobeta, the original author of Janome.

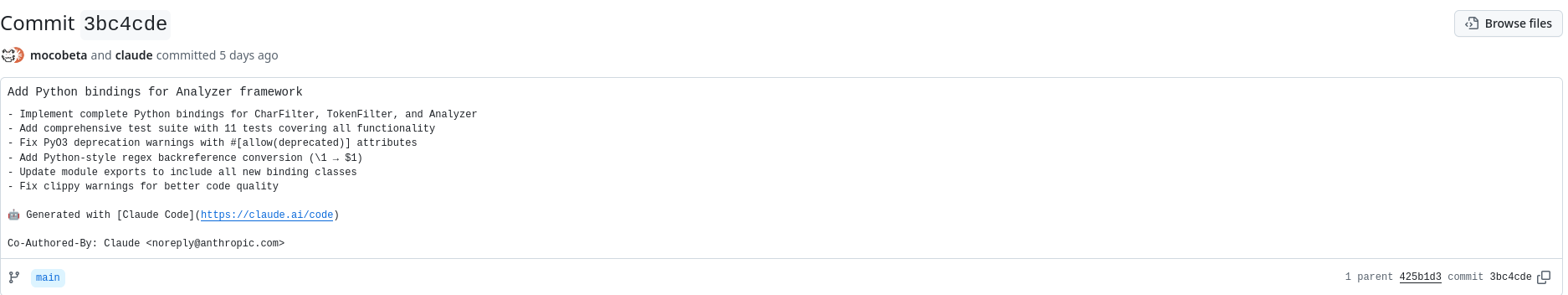

関連して,パッチのAuthorに関して。オープンソースの貢献は,Author自身がそのコードを書いたこと,を前提として成り立っています。AI主体で書かれたコードとなると,この前提が大きく揺らぎます。これはClaude Codeに限定したテクニックですが,コミットメッセージをClaude Codeに書かせると,Co-Authored-By: Claude <noreply@anthropic.com> が末尾に付与されますが,貢献を受け入れる側としては,こういうマーキングをしておいてもらえると嬉しいかなあ,と思います。

GitHubだとこう見えて,わかりやすいんです↓

感想

2025年7月時点でのClaude Codeに対する私の印象は,こんな感じです(与太話2)。

呪術廻戦 262話

残念ながらわたしは六眼もちではないので,すさまじいパワーをもつコーディングエージェントを使いこなして,信頼できるプログラムを生むためには,精進するしかないなと思った次第。